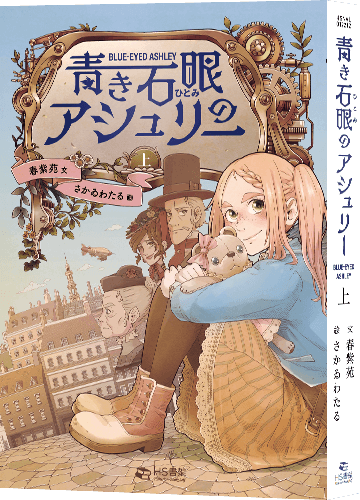

HS書架小説第一弾

もう、孤独はいやだ

スチームパンクと狩猟が生み出す

架空ヴィクトリアン物語

スチームパンク&狩猟生活

新感覚を味わえる

架空ヴィクトリアン物語

財産を狙う叔父に命を狙われたノエルは、

一縷の望みをかけて崖下の滝壺へと身を投げた。

傷を負い、川岸で意識を失う彼女を助けたのは、

山で独り暮らす鷹を連れた少年、アシュリー。

彼もまた、人には言えない秘密があった……。

孤独になった少女と独りだった少年

二人の運命が交わるとき物語は動き出す

蒸気が世に革命を起こして間もない頃。

医師の父とパン職人の母のもとで、慎ましくも幸せに暮らすノエルは、ある時両親を不慮の事故で亡くしてしまう。

その彼女のもとに、祖母から届いた一通の電報。そこには『紋章印』を持って実家に来れば、遺産を譲ると記されていた。

働き口も見つからず、明日の生活費もままならないノエルは、申し出を受けるため、実家から迎えに来たと主張する叔父の車に乗り込む。

しかしそれは遺産を狙う叔父の罠だったのだ!

道中で自分の殺害計画を知ったノエルは、必死に逃げ出す算段をするが、逆に叔父たちに追い詰められる。

「お願い神様、この哀れな私をお助けください!」

一か八かの駆けに出た彼女は、崖下の滝壺へと飛び込んだ。

一方森の中で一人暮らす猟師の少年アシュリーは、ある朝相棒の鷹であるノスリ師匠に導かれ、川へと向かった。

そこで彼は気を失った女性を見つける。

晩秋の水に浸かった彼女の体は、氷のように冷たかった――。

慌てて彼女、ノエルを川から引き上げ、古家へと運び込もうとするアシュリー。

一刻も早く体を温めないと、彼女の命はないだろう。

アシュリーの必死の看病の甲斐あって、ノエルは一命を取りとめた。

安堵したのもつかの間、彼女の存在が叔父に知られてしまえば、自分の未来はない。

一計を案じたノエルは、アシュリーにほんの少しだけ嘘をつき、身の回りの世話を条件に、しばらく古家に置いてもらうことを提案する。

嫌々ながらもノエルに圧されて承諾するアシュリー。実は彼にも他の人に話すことができない秘密があったのだ。

こうしてお互いの事情を隠したまま、孤独な少年と少女の奇妙な二人暮らしが始まった。

少年のひどい生活に呆れ、苦手な家事をこなすノエル。

料理、裁縫、掃除……。かつて自分が避けた仕事が誰かの役にたつ実感を覚え、次第に充足感を感じていく。

ノエルが健気に働き、自分の面倒を見てくれる姿を見たアシュリーもまた、人付き合いが苦手にもかかわらず、共同生活者のノエルを少しずつ受け入れていく。

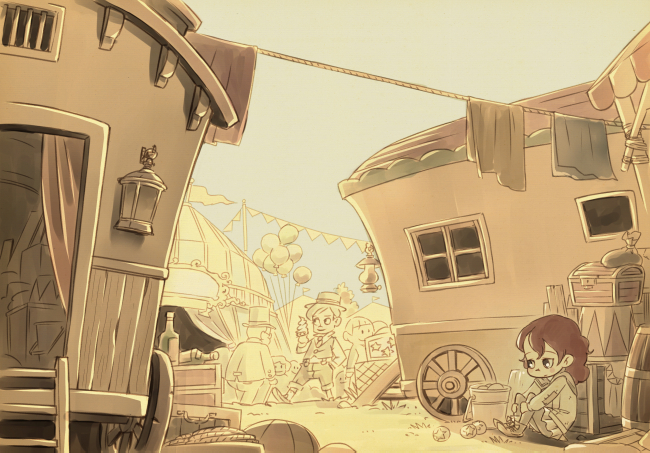

このまま彼らに平穏な日常が過ぎていくかに思えたある日、麓の町に買い物へ出かけたアシュリーは、ブラッドと名乗る男と出会う。

このブラッドこそ、ノエルを殺すため叔父に雇われた使用人だった。

ブラッドはアシュリーにノエルを探しているといい、彼女がとんでもない詐欺師であること告げたのだ。

ブラッドの言葉に、ノエルが自分を騙していると疑念が芽生えたアシュリー。

5日後にもう一度ここを訪れると言い残したブラッドに、ノエルの存在を知らせるか迷っていた。

一方帰りの遅いアシュリーにしびれを切らしたノエルは、松明を片手に夜の森へと踏み出しアシュリーを探そうとする。しかし土地勘もない森の中で迷ってしまい、古家に帰ることすらできなくなった。

果たしてノエルは闇夜の森から無事帰り着くことができるのか。

またアシュリーは、ノエルのことを信じることができるのだろうか。

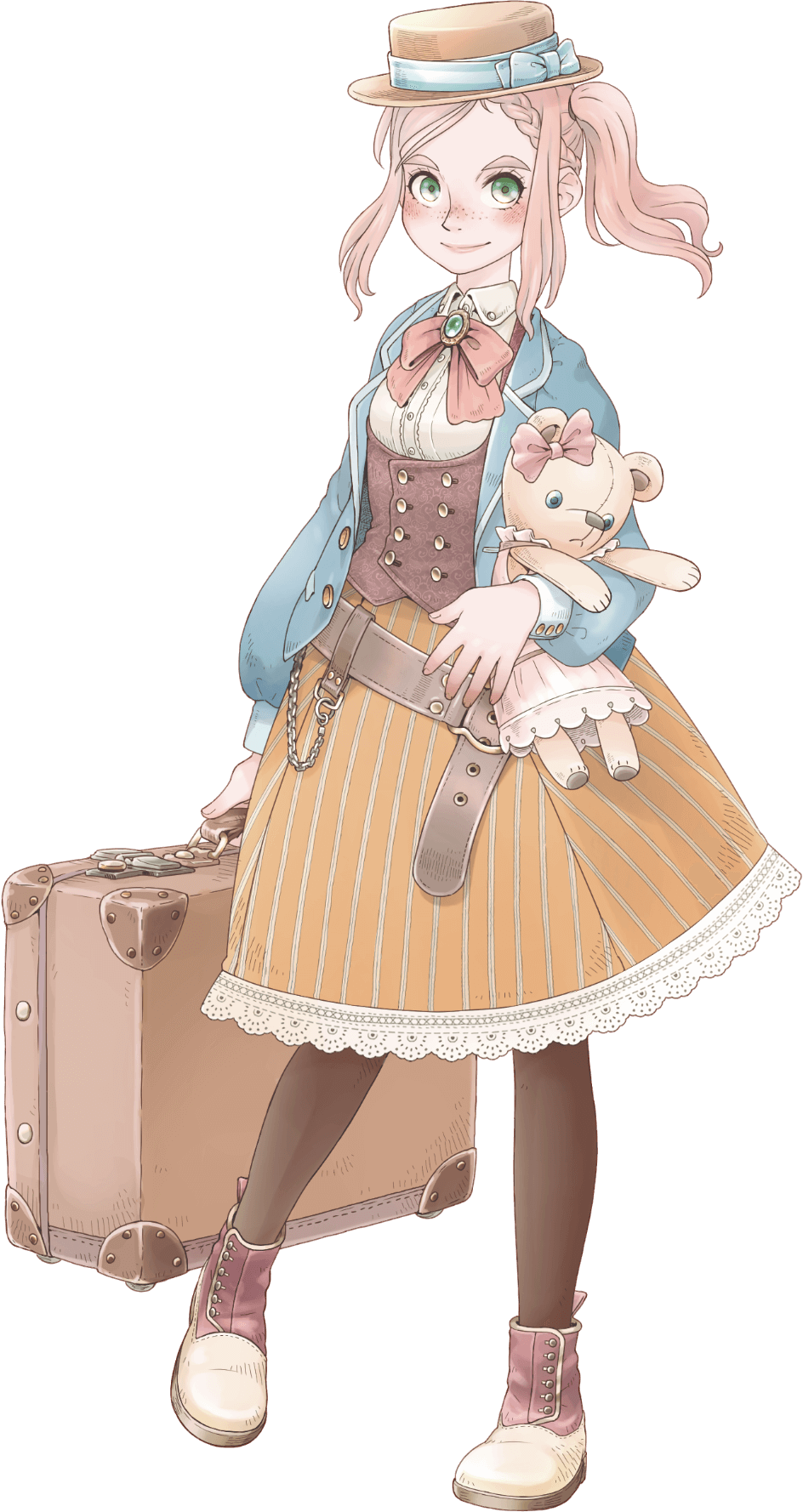

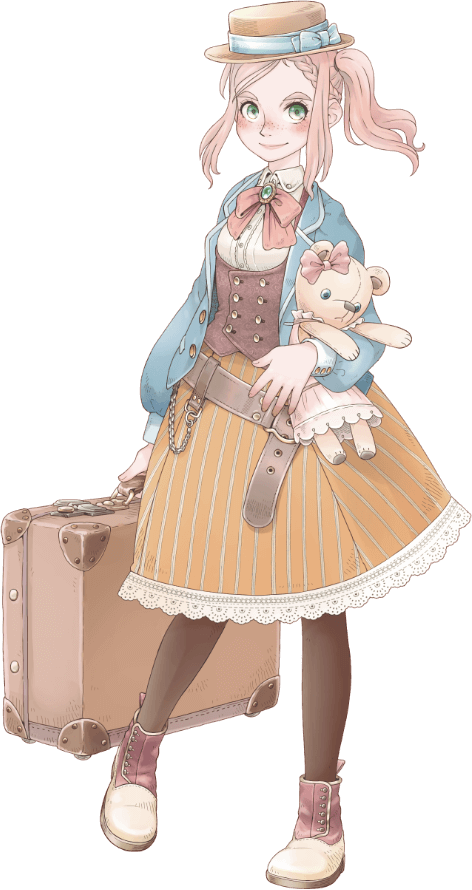

ノエルNoel

本名は「ノエル・エレノア・ヘンリエッタ・ファイアストン」(16歳)。身長167センチ。

医師の父親と、パン職人の母親とともに家族3人仲良く暮らしていた少女。気管支が弱く軽度の喘息持ち。

両親が事故で他界し、父の実家(資産家)から遺産相続の連絡が来たことで、遺産を狙う叔父から命を狙われることに。

アシュリーAshley

本名は「アシュリー・レイフ・エルドレット」(13歳)身長137センチ

山奥に一人で暮らしていた少年。

炭鉱事故で大きな怪我をし、働けなくなって山に捨てられていたところを、猟師のおじいさんに助けられて猟を教えてもらい、現在に至る。

年齢よりもかなり小柄で、10歳程度にしか見えない。

ノスリ師匠

ワシノスリという鷹の一種。 雌(二十歳)全長81センチ。

「ワシノスリ」とは「野をするように飛べる鷲のような鷹」という意味。

もともとおじいさんの狩り相棒だったが、その死後はアシュリーと共に狩りをしている。

人間の赤子とほぼ同じ重さで、翼を広げると2mにもなる。

アーサー

ノエルの父。医師。半年前、馬車の事故に巻き込まれ、ハンナとともに他界。

ハンナ

ノエルの母。パン職人。アーサーと同じく、馬車の事故に巻き込まれ、他界。

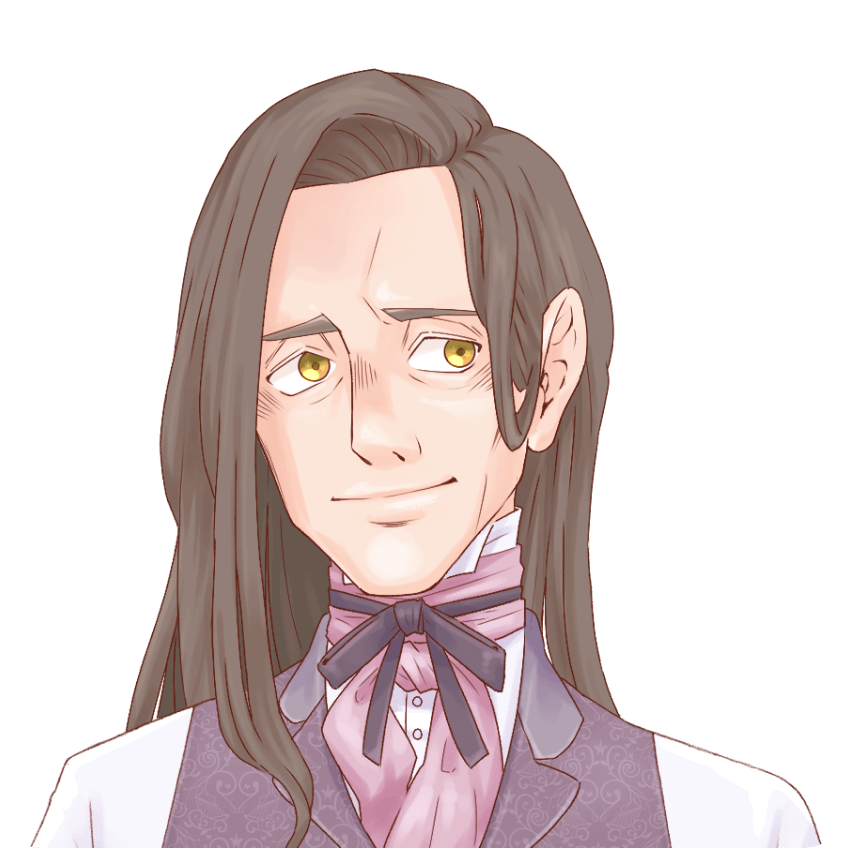

モード

ノエルの叔父でアーサーの弟。ノエルを実家に送る途中、殺害を目論む。

若妻

モードの妻で、貴族出身。車に乗ったノエルと話そうともしない階級主義者。

ブラッド

モードの使用人。アーサーの指示でノエルの殺害を計画、実行しようとする。

おばさん

山の麓にある村の住人。山で一人暮らすアシュリーを、何かと気にかけている。

イアン

おばさんの息子。一人ぐらしのアシュリーを疎ましく思い、事あるごとに突っかかる。

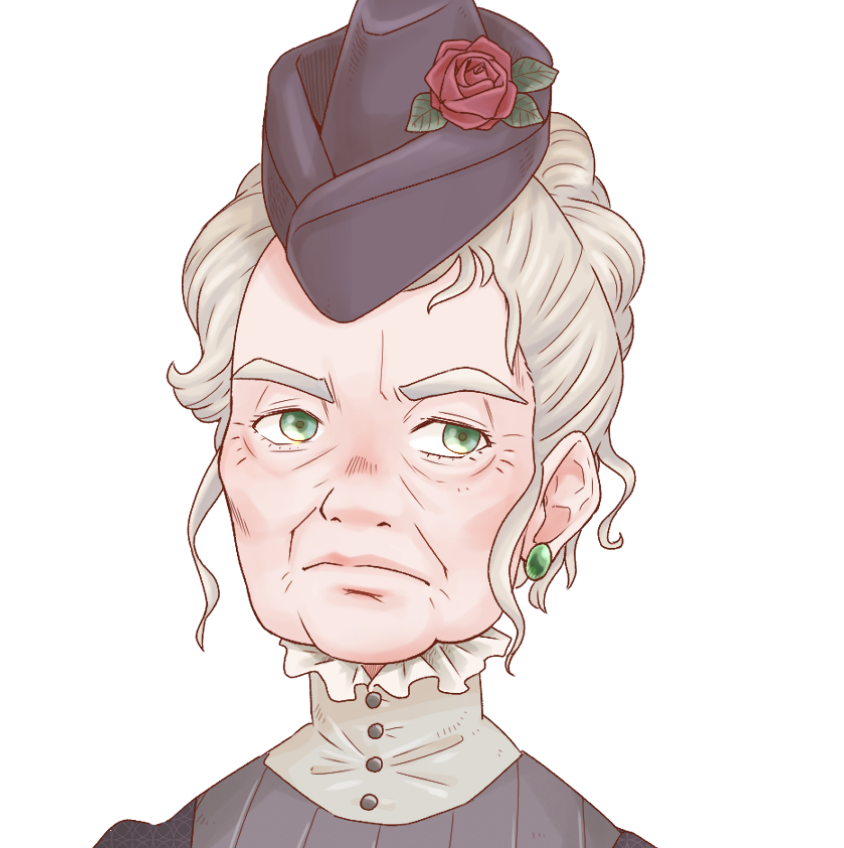

ヘンリエッタ

ノエルの祖母で、ファイアストン家の当主。電報でノエルに実家へ来るよう促す。

センツベリ

貴族出身で、ノエルの父アーサーの親友。外交官として隣国に赴いている。

おじいさん

アシュリーを拾い育てた猟師。一年前にアシュリーを残し亡くなっている。

どっぷりとキャラクターの心に浸かって、一緒に揺れる想いを体感して欲しい。

30代 男性

穏やかさと緊張が入り交じる交流譚です。オススメ!

30代 男性

織物をするように語られる物語。

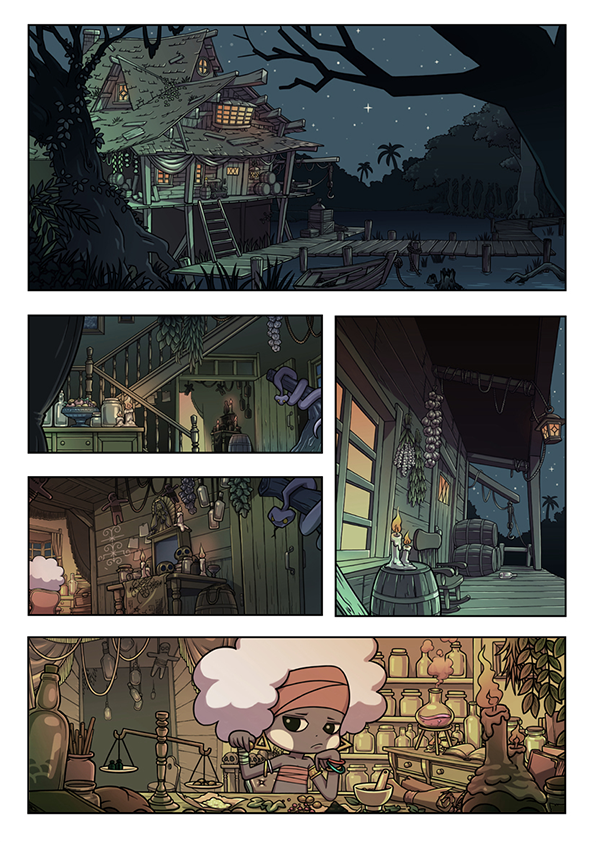

絵師さんと作家さんの呼吸を感じることができました。

20代 女性

主人公2人が抱えている、秘密を起点としたすれ違いや思いやりの描写が、とてもテンポよく感じます。

20代 男性

これからきっと起こるであろう不穏な展開を思うと、2人のこの日常の一つ一つが、キラキラととても尊い!

30代 女性

執着心にも似た恐ろしいまでの取材量。

本作品はスチームパンク大作を予感させる始まりだ!

40代 男性

産業革命以後のイギリス社会をモチーフにした階級社会の社会問題を鋭く描写した、読み応えある作品!

30代 女性

眠っている時のアシュリー少年の〇〇。ここは本当に切なくなってしまいました。

30代 女性

自分の意思で生きる。豊かに生きる。その奥深さを感じました。

20代 女性

水面下で迫る脅威にはハラハラしましたし、二人に不幸が起こらないでほしいと心から願っていました。

20代 男性

普通なら決して交わることのなかった彼らの人生が重なって、物語がどう動くのかも見どころです。

40代 男性

青き石眼のアシュリー(上・下巻)

電子書籍&

ペーパーバック(B6サイズ)

コンパクトなボリュームでサクッと読め、お財布にも優しい。

Kindle Unlimitedなら無料で読める!

特装版紙書籍(B6)

高級感あふれる装丁の紙書籍版。上下巻合わせて3編のショートストーリも収録。

さらにこのり先生のイラストをあしらった、本作専用クリアしおり付き!